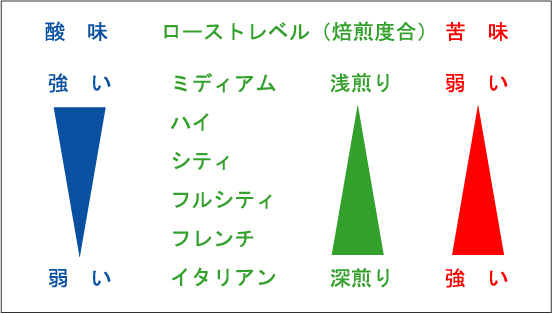

ローストレベル(焙煎度合)による香味の違い

コーヒーは同じ銘柄の豆であっても、ローストレベル(焙煎度合)によって酸味やコク、苦味が変る飲み物です。

コーヒーを飲んでいて嫌な酸味を感じることがあります。

それは極端な浅煎りや、古くなって酸化したものです。

コーヒー本来の酸味はフルーツの酸です。フルーティで甘みがあり心地よいものです。

新鮮なコーヒーは胃にもたれることもありません。

また、焦げ臭や後に残る重い苦味は、過剰焙煎やローグレードの豆が原因です。

松島珈琲はクリアで深く奥行きのある柔らかな苦味を追求しています。

ペーパードリップの基本

ペーパードリップとは、コーヒーの粉に湯を浸透させ成分を溶解し浸出させる作業です。湯の注ぎ方ひとつで味は変化します。湯温は沸騰した状態から少し収まったくらいの90~95度が適温です。

浅煎りの豆はさっぱり目に、深煎りの豆はしっかり目に抽出した方が、豆の個性を引き出せますので、焙煎度合いに合わせて使用する豆の量を変えることをお勧めしています。

下記の表は抽出量1杯150ccです。

| 焙煎度合 | ミディアム(浅煎り) | シティ(中煎り) | フレンチ(深煎り) |

|---|---|---|---|

| 豆の使用量(メジャーカップ) | 約15g(山盛1杯) | 約20g(1.5杯) | 約25g(2杯) |

| 抽出時間 | 約2分半 | 約3分 | 約3分半 |

上記はあくまで目安です。お好みで調節してください。

粉の粗さは、焙煎度合いにかかわらずやや粗目に挽き、淹れる杯数を増やす毎に豆の量を10g(メジャーカップで1杯)ずつ増やしてください。

粉に湯をゆっくり染み込ませるように優しく注ぎます。

初めの一滴が落ちるまでに40秒かけます。粉の中心から外側に向かって「の」の字を書くように注ぐのがコツです。

湯を注ぐ範囲は500円玉くらいの大きさで、ペーパーには直接湯がかからないようにします。粉の膨らみが平らになる頃再び湯を注ぎ、これを繰り返します。抽出量に達したら、注いだお湯が全て落ち切る前にドリッパーを取り外します。

コーヒー豆知識1(コーヒーは薬?)

1000年以上前のアラビアの文献に「コーヒーは薬」として紹介されています。

その香り高いフレーバーと味わい深い味覚から1000年以上の長きに渡り「コーヒーは健康で楽しく飲める自然飲料であり、健康飲料である。」と言われています。

コーヒーの飲用のはじまりは薬としてでしたが、より多く飲用されたのは、回教の高僧達が、夜通しお祈りをする時の眠気覚ましとして飲まれました。

コーヒーはアラブ(イエメン)を中心とした寺院で秘蔵されていたのです。

(金沢大学コーヒー学研究会編「なるほどコーヒー学」より)

コーヒー豆知識2(コーヒーの効能は?)

コーヒーはノンカロリーの自然飲料であり、芳しい香りからリラックス効果と活性化をもたらします。

カフェインはストレスを和らげ、血行が良くなり、血圧を下げる働きがあります。さらに、善玉コレステロールが増えて、動脈硬化を防ぐ働きがあります。又、脂肪の燃焼を促進し、エネルギー代謝を活性化し、ダイエット効果があり、生活習慣病の予防に役立ちます。

- 強力な抗菌作用により、胃潰瘍や胃がん、食中毒に有効です。

- 適度な飲用はクロロゲン酸等により発ガン抑制効果があります。

- トリゴネンが、脳細胞を活性化させ、認知症予防に役立ちます。

- 利尿作用があり、体内の毒素の排出に役立ちます。

- 水分補給の役割も果たします。

(金沢大学コーヒー学研究会編「なるほどコーヒー学」より)

コーヒー豆知識3(カフェイン含有量)

主な飲み物のカフェイン含有量は次のとおりです。

- ドリップコーヒー5オンス(150ml)中に115mg

- インスタントコーヒー5オンス中に65mg

- 紅茶(ドリップ)5オンス中に50mg

- 緑茶(一番茶)一杯中に30~50mg

- コカコーラ12オンス(350ml)中に45.6mg

カフェインの主な作用

- 強心作用

- 利尿作用

- 血管拡張作用

- 中枢刺激作用

- 骨格筋緊張作用

- 胃液や唾液の分泌を高める。(適度な増加は食欲増進や消化促進につながる。)

カフェインは水溶性なのであっさりした苦味になります。

コーヒーの焙煎が浅いと揮発性の有機酸が残っているので酸味が強くなる。

煎りが浅いほど酸味が強く、深くなるほど酸味が弱くなり、苦味を強く感じます。

(栗原 久著「カフェインの科学」より)